DISLESSIA KO podcast - 3 La Lettura Silenziosa

La seconda puntata del podcast DislessiaKO è on line: oggi ti parlerò di cosa blocca i processi dell'apprendimento e da dove partire per cambiare

Leggere, lo sentiamo spesso, è una delle prime grandi conquiste scolastiche.

Puoi ascoltare la puntata qui o sulla tua app di ascolto preferita (Podbean, Spotify, Apple Music, Youtube, Amazon Musica Audible), cercare "Pedagogia Flessibile" sulla tua piattaforma di ascolto oppure leggere l'articolo per ritrovare idee, strumenti e riflessioni da mettere subito in pratica.

Ma davvero basta leggere, per leggere?

Quello che spesso manca, ad esempio, è un contesto affettivo che accolga anche l’errore, oppure un corpo che sia coinvolto, non immobilizzato, o uno sguardo che non giudichi la velocità, ma osservi la qualità; oppure una guida che sappia distinguere tra automatismo e significato.

Perché leggere non basta.

Leggere significa convivere ciò che è stato scritto, entrare in un mondo definito da qualcun altro, e per riuscirci non basta pronunciare una parola dopo l’altra.

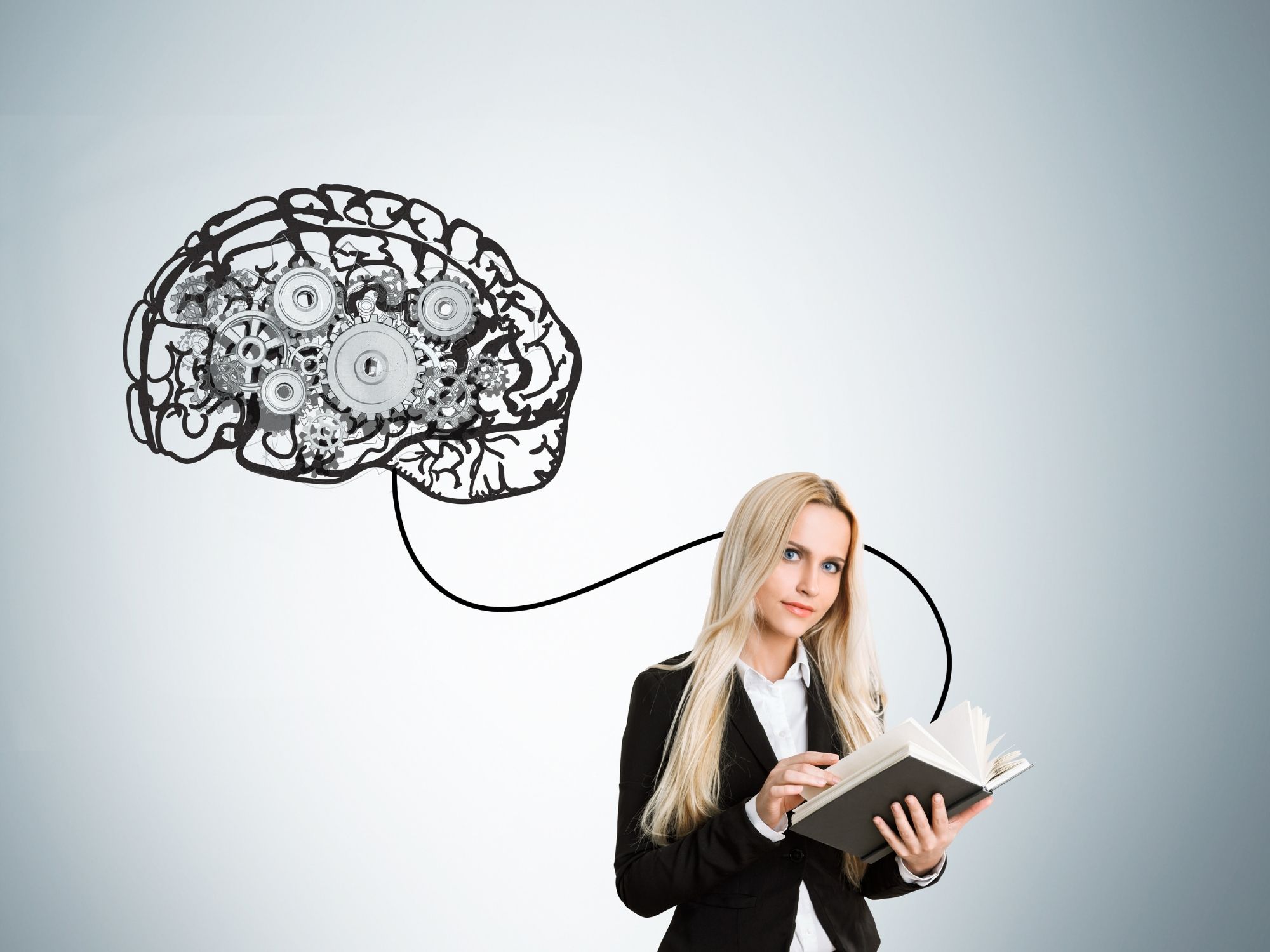

Vediamo cosa succede nel cervello ascoltando la voce delle neuroscienze.

Secondo le ultime teorie, la lettura efficace nasce da un’integrazione multisensoriale: non coinvolge un solo centro, ma più reti cerebrali interconnesse.

L’area visiva nella corteccia occipitale, e in particolare la via ventrale, l’area dedicata proprio alla forma delle parole, consente il riconoscimento delle lettere e delle parole intere.

L’area di Broca, situata nel giro frontale sinistro, entra in gioco nella lettura ad alta voce, nella trasformazione delle parole in suoni, nella pronuncia, nella gestione fonologica ma anche nella decodifica sonora delle parole e nella comprensione sintattica.

L’area di Wernicke, nel giro temporale posteriore dell’emisfero sinistro, ci aiuta a comprendere il significato delle parole e delle frasi, integrando il linguaggio con il pensiero nella lettura silenziosa e nella lettura di testi scritti. In un’accezione ancora più moderna ma se vogliamo semplificata, le neuroscienze parlano di reti funzionali piuttosto che singole aree isolate, come la rete ventrale che abbiamo già ricordato (deputata al riconoscimento visivo e semantico) e la rete dorsale (dedicata a elaborazione fonologica e fonemica).

Ma leggere non è solo vedere e capire.

Anche le aree motorie e premotorie partecipano attivamente, coordinando respiro, articolazione e ritmo interno, anche durante la lettura silenziosa. È quello che Jean Le Boulch aveva intuito con grande anticipo: l’integrazione motoria, il gesto, la postura, il respiro… sono tutti elementi parte integrante del processo di apprendimento, lettura compresa. Quando queste aree non lavorano in modo coordinato, o mancano dei prerequisiti, la lettura si inceppa.

Stanislas Dehaene descrisse la lettura come “un’invenzione culturale per la quale il cervello ha dovuto imparare a riadattarsi”. La lettura cioè non è un processo naturale ma è un processo appreso, e come tale la costruzione di come la si impara va progettata con cura e verificata perché possa svilupparsi al meglio.

Ma c’è molto di più, perché l’apprendimento non è solo un insieme di processi cognitivi, ma anche emotivi e legati al senso del sé, come suggeriva Daniel Goleman. Ogni persona porta con sé il suo universo di caratteristiche, conoscenze, convinzioni che vanno considerate.

Ecco allora che risulta chiaro che leggere non basta.

Come non basta riempire scaffali di libri, dare l’esempio facendoci vedere spesso con un libro in mano (anche se questo aiuta molto) o elargire premi o complimenti. Chi legge male o con fatica tende a sentirsi inadeguato. La scuola a volte potrebbe interpretare la lentezza come svogliatezza. La famiglia potrebbe scambiare la distrazione per disinteresse. Gli adulti è facile che evitino tutte le occasioni di lettura ad alta voce. Il rischio è che la persona colleghi il proprio valore al successo nella lettura, e progressivamente si ritragga.

Eppure, chi legge “male” può essere un ascoltatore attentissimo, può avere brillanti doti di narratore, può essere un esponente creativo del pensiero divergente o ancora abilissimo nel ragionamento logico deduttivo.

La soluzione della pedagogia flessibile è evidente già nel problema: non dobbiamo cercare l’errore, ma osservare il funzionamento.

Quando il terreno è fertile ogni seme può attecchire. Ed esistono tantissimi modi per preparare il terreno, potenziare le abilità di base e riaccendere la motivazione.

E la motivazione è il motore più importante, perché un bambino motivato ad esempio sarà un bambino determinato, e la determinazione di un bambino è in grado di tenere testa alla capacità di concentrazione di tanti adulti. Beninteso, ci sono anche i pigri, gli svogliati o per vari motivi i meno intelligenti: dobbiamo essere realisti. Ma le loro difficoltà solitamente hanno matrici diverse, e la maggior parte dei bambini etichettati come dislessici o iperattivi tende a non appartenere a nessuna di queste categorie. Solitamente sono bambini che non hanno acquisito tutte le abilità di base che gli avrebbero permesso di affrontare gli impegni scolastici con successo, e quindi soddisfazione, e quindi gratificazione e voglia di fare sempre meglio. E spesso non vedono l'ora di trovare soluzioni.

Un bambino che legga male può avere forse bisogno di imparare a sentire il proprio ritmo, di indirizzare le proprie intenzioni, di coordinare il corpo, di sentirsi più a suo agio nello spazio e nel tempo. Forse ha bisogno di imparare a vedere correttamente e a usare meglio i propri occhi, ha bisogno di ascoltarsi e di comprendere tecnica e molto altro ancora, ha bisogno di essere accolto nella sua unicità.

Ecco perché allora serve un percorso che metta insieme movimento, voce, emozione, fiducia, allenamento, relazione, tecnica e disponibilità e molto altro ancora.

Attività pratiche per iniziare: migliorare la coordinazione oculo manuale, la memoria iconica e la fluidità di lettura attraverso la suddivisione sillabica.

Ti propongo tre semplici attività, tratte dal percorso Leggiochiamo, che puoi sperimentare subito. Tutte le attività possono essere pensate per singoli o gruppi e calibrate a seconda dell’età con cui ti trovi a interagire e dello stato dell’arte su cui intervieni.

1. Camminata su percorso

Obiettivo: migliorare la coordinazione oculo motoria integrando un aggiustamento allo spazio e l’enunciazione verbale. In parole semplici, coordinare occhi, camminata e parola, che sono elementi alla base della lettura ritmica.

• Traccia una linea per terra (ad esempio con il nastro carta). Se lavori con i bambini puoi farli partecipare all’allestimento e alla sistemazione finale, in modo che aumentino coinvolgimento e senso di responsabilità.

• Camminate sopra la linea, lentamente, contando da 1 a 10 e pronunciando un numero solo quando il piede tocca la linea. Dai due anni puoi aspettarti che il bambino segua anche il conteggio, senza la cognizione delle quantità ma ricordando la sequenza numerica. Prima potrà eseguire i gesti e seguire il percorso. Una volta eseguito il compito, il bambino perderà interesse: per rinnovarlo puoi aumentare la complessità, ad esempio contando alla rovescia oppure saltando i numeri pari.

2. Usa le immagini

Obiettivo: stimolare la memoria iconica, cioè la capacità di trattenere un’immagine visiva, fondamentale per leggere a colpo d’occhio e velocizzare la lettura.

• Mostra per 5 secondi una figura semplice (una lettera, un simbolo, un disegno che puoi anche aver appena disegnato).

• Chiedi di ridisegnare la figura o descriverla.

Con alcuni adattamenti questo può diventare un interessante gioco da viaggio in auto.

3. Canta le sillabe

Obiettivo: interiorizzare la segmentazione sillabica e la fluidità, in modo divertente e non solo verbale ma abbinando il movimento.

• Si sceglie una parola a turno e si cantano o scandiscono le sillabe, battendo le mani o i piedi a ogni gruppo di lettere. Ad esempio: so-le, pal-li-na, ba-rat-to-lo.

• Aumentando la complessità si può cambiare il ritmo (veloce/lento), oppure il volume (forte/piano), o aumentare il numero delle sillabe.

In conclusione di questa puntata

voglio suscitare una riflessione.

Visto che la lettura è composta da tanti elementi, può essere che tu riesca già a individuare quello che non scorre nel modo giusto?

Spesso non si tratta di qualcosa direttamente collegato alla lettura. A volte manca l’attenzione. A volte il respiro. A volte la fiducia. A volte è qualcosa di estremamente personale. A volte è evidente e chiaro come il sole. Altre volte bisogna cercarlo con il lanternino o addirittura lavorare di immaginazione.

Che si riesca a individuarlo oppure no, pensare a cosa può esserci dietro alla difficoltà di lettura è già un passo verso la soluzione.

E se non riesci proprio a vederla, forse è a un passo da te ma non puoi vederla perché la soluzione è qualcosa che anche a te sfugge, forse sta in uno o più prerequisiti che anche a te mancano e per i quali negli anni hai trovato strategie per superarli.

Per approfondire questi argomenti e se vuoi iniziare da subito con una traccia da seguire puoi andare su www.dislessiako.it e scaricare i materiali introduttivi gratuiti che ti aiuteranno a definire le aree che potrebbero essere alla base delle difficoltà.

Puoi ascoltare la puntata qui o sulla tua app di ascolto preferita (Podbean, Spotify, Apple Music, Youtube, Amazon Musica Audible), cercare "Pedagogia Flessibile" sulla tua piattaforma di ascolto oppure leggere l'articolo per ritrovare idee, strumenti e riflessioni da mettere subito in pratica.

E se lo desideri puoi prenotare la tua consulenza gratuita.